Le coaching : une histoire qui a 200 ans

M. Gérard Van Den Herik est arrivé à Paris. Il était parti d’Amsterdam. Ce serait sans intérêt, si ce passionné d’attelage de tradition n’avait pas fait cette liaison entre les deux capitales aux guides de quatre chevaux attelés à un coache. Il a découpé en étapes annuelles de 150 kilomètres ce voyage d’un autre temps. Le conduisant d’une écurie pouvant loger les chevaux à une autre.

Le premier accueil de 2023 s’est fait dans un lieu bien connu des meneurs de tradition, le château de Cuts, dans l’Oise, où des centaines d’attelages venus de toute l’Europe ont participé à un célèbre concours créé en 1996 par Christian de Langlade, Président de l’Association Internationale d’Attelage de tradition (AIAT). C’est lui qui les a guidés vers Compiègne. Première étape sur la route de Paris, où l’arrivée s’est faite le samedi 9 septembre 2023. Ce voyage qui a duré cinq ans est un hommage à une longue histoire…

Une invention britannique

Au début du 19ème siècle, les diligences restent inconfortables mais adaptées aux anciennes routes en état tellement catastrophique qu’on stoppait les trajets en cas de pluie ! En 1640, a été créée la première ligne régulière reliant Londres à Douvres avec des voitures à quatre roues dénommées « Stage (= étape) coaches », se déplaçant à 4/5 km/h. L’arrivée du Mail-coach fut un grand progrès. Destiné au départ à transporter uniquement le courrier protégé par un garde armé, il eut ensuite le droit d’emmener des passagers.

« Vers 1800, les mails furent tous construits suivant un modèle identique, peints aux mêmes couleurs et ornés des armes royales. Ce caractère officiel leur donnait le droit d’emprunter les routes sans devoir s’acquitter du péage. En 1804, trois autres passagers furent admis à l’extérieur. L’un occupait la place à côté du cocher, deux autres étaient assis sur une banquette installée sur le toit, tandis qu’un siège circulaire monté sur ferrure, était réservé à l’arrière pour le garde ».

« La plupart des mail-coaches voyageaient de nuit. Ils quittaient le General Post Office à 20h et roulaient sans discontinuer jusqu’à leur destination, à l’exception des changements de chevaux. Les attelages pouvaient alors atteindre une vitesse d’environ 13 km/h. Vers 1830, grâce à l’amélioration des routes, la sélection des chevaux et le choix des cochers, la vitesse grimpa jusqu’à 16 km/h avec des pointes à 18. Toutefois, c’est Quicksilver, sur la ligne Londres-Devonport, soit 347 km, qui parvint à soutenir l’allure de 17 km/h, changement de chevaux compris. Un record absolu. »

Le développement de ces mails fut énorme. En 1793, 16 coaches partent de Londres quotidiennement. En 1835, il y en a 700 ! Mais le chemin de fer est en embuscade, les chevaux avaient perdu d’avance, la vapeur ayant le vent en poupe.

Dans la haute société, les Anglais s’étaient entichés du menage à quatre chevaux. Dès 1807, on vit se créer des clubs de gentlemen fortunés. Le Bensington Driving Club ou le Horse Club organisaient des excursions suivies de déjeuners. Les randonnées avec pique-nique ont un lointain passé. En 1875, le coaching s’implanta aux Etats-Unis avec le Coaching Club de New-York.

Le coaching en France

La France suivit l’exemple anglais. Dans la seconde moitié du 19ème siècle : pique-niques aux courses à Auteuil, sorties en forêt ou à la campagne constituent les premières manifestations de tourisme attelé. Sans autre but que le plaisir de la randonnée. Des lignes privées de coaches sont lancées, par exemple, entre Biarritz et Pau, en 1885 : 110 km parcourus à une moyenne de 16 km/h, départ à 10 h, arrivée à 18 h avec un arrêt de 40 minutes pour déjeuner et 6 relais de chevaux !

Howlett (grand maître du menage en coach) crée une ligne Paris – Versailles. L’administration française, toujours tatillonne, exigea que les meneurs amateurs passent le brevet professionnel de cocher puisqu’ils transportaient des passagers payants ! Au début du 20ème siècle, les meneurs partent en attelage pour des sorties de plaisir. Les coûts élevés du coaching limitent sa pratique à quelques hommes de chevaux fortunés. Il faut inventer une pratique attrayante et accessible.

Les débuts du Tourisme attelé

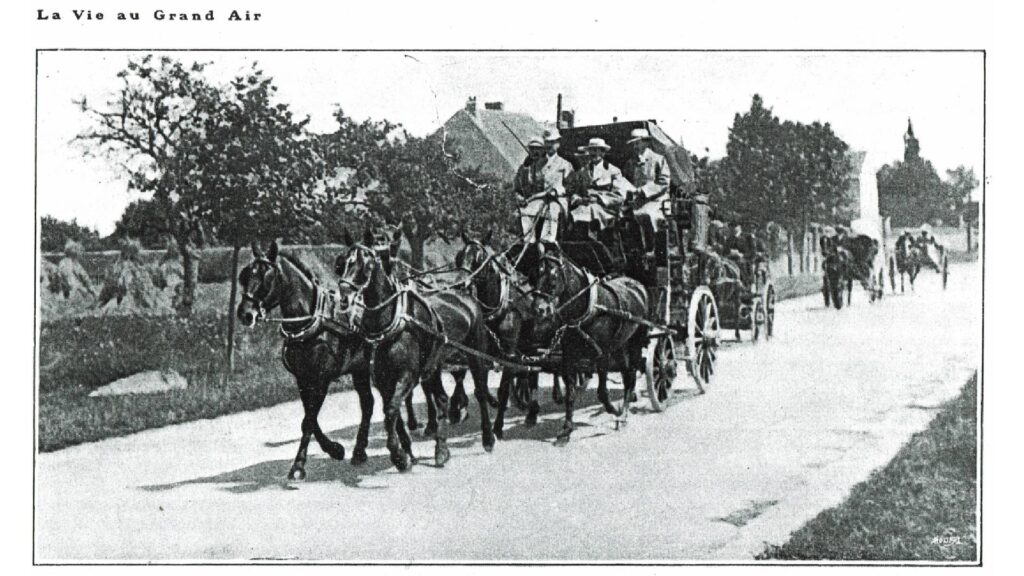

Le 19 avril 1902, dans son numéro 188, « La vie au Grand air » raconte un exploit. Tous les ans, le concours hippique, manifestation pluridisciplinaire présentait des attelages en indoor, au Grand Palais. Un amateur voulut rappeler que les voitures attelées avaient assuré pendant des siècles les liaisons entre villes et pays. Le Vicomte d’Orléans, grand homme de cheval, décida de rallier Theillay (près de Vierzon) à Paris (203 km) en deux jours. Belle randonnée !

Pour cela, il attela quatre chevaux à un mail coach. Grand meneur, le Vicomte se mit « aux ficelles » comme il aimait le dire et il ne quittait son siège que lorsque les chevaux s’arrêtaient.

Le premier jour, il parcourut 122 km à 8 km/h (arrêts compris). Le deuxième jour, 81 km à 7,5 km/h de moyenne. Ce furent les mêmes chevaux qui firent tout le parcours. La voiture devait peser à vide environ 1 400 kg, auxquels il fallait ajouter matériel et personnel ! Un tableau de marche avait été établi. L’arrivée se fit avec dix minutes de retard sur le temps prévu. Ceux d’entre nous qui randonnent apprécieront ! Avec une telle démonstration, nous sommes à mi-chemin entre l’épreuve d’endurance et la randonnée.

Paris-Deauville en 1905

On n’avait encore jamais eu l’idée d’organiser une excursion hippique. L’initiative en est revenue au Touring Club de France. Il s’agissait de rallier Paris à Deauville, un parcours de 400 km en 8 jours. On peut poser comme principe que tout cheval peut couvrir, pendant 8 jours de suite ses 40 à 45 km avec assez de prudence et d’habileté pour qu’il n’éprouve ni fatigue, ni malaise, qu’il arrive aussi frais qu’il est parti. Une vingtaine de chevaux et 12 équipages, la majorité en solo, quelques-uns en paire et un coach prirent le départ.

C’est M. d’Yanville qui menait un coach attelé de 5 chevaux fort bien appareillés. Cette épreuve a eu dans « le monde des chevaux » un grand retentissement. La visite des haras n’aura pas été seulement une distraction pour les concurrents. Elle a prouvé que le cheval est toujours à l’honneur, et que s’il ne peut disputer la place à l’automobile, pour ce qui est de la vitesse, il tient toujours le premier rang pour l’agrément qu’il procure à celui qui le monte ou qui le conduit.

Le CNTE aux guides

Dans l’Estafette de février 2000, Isabelle Pinel, Présidente de la Commission Attelage, présente deux pages sur l’attelage et évoque les cinq meneurs venus faire connaître l’attelage au salon : Jacques Lefebvre, d’Anjou, Pierre Jacob, d’Alsace, Louis Galeron, d’Arles, Romain Faivre, de Luçon-Pétré, et Daniel Buloz, de Suisse. Sa conclusion résume un beau programme : « Souhaitons que l’attelage en général et le tourisme en particulier connaissent l’essor qu’ils méritent et soient intégrés dans la réflexion de nos dirigeants départementaux, régionaux et nationaux comme une entité à part entière qui élargit la famille équestre à des personnes qui ne sont pas forcément des cavaliers ».

Il n’y a rien à ajouter sinon qu’aujourd’hui l’attelage a sa place dans le Tourisme équestre. Le train et la voiture ont failli gagner, mais nous arpentons toujours les chemins avec nos poneys, chevaux, mules et ânes. C’est pour le plaisir de pratiquer le tourisme attelé dans la lignée du tourisme hippique dont nous sommes les héritiers.

– Sur la route de Deauville, le Comte d’Yanville aux guides de son coach comme l’exige la tradition

Les prochains événement de tourisme équestre (ouverts également aux attelages) :

>Cheval Nature – Calendrier

Article extrait de l’Estafette 159, par André Grassart

Crédit photo intro ©CRTE-GE